por Sulamita Esteliam

Para não dizer que não falei de mulher no mês escolhido para reverenciá-la e às suas lutas, digo que mulher mineira tem, sim, fogo nas ventas, apesar de cantada em prosa e verso como delicada e gentil. No mínimo é brasa sob o borralho, que se atiça ao sopro que vem do nada, desde sempre.

Brasileiras de Minas e das Gerais.

Na política, na guerrilha, nos movimentos sociais. Nas escolas, nas ruas, nos tribunais. Nas artes e letras, na moda, nos esportes, hospitais…

Nos campos de luta, na ciência e até nos bordeis, por que não?, na vida como ela se dá. Na cozinha nem se fala, por que aí já é covardia…

E tem o comando da família, a mãe-polva, amorosa e rigorosa, e a que pouco se importa, a que não vive sem as crias e a que se recusa a parir ou a criar, parindo ou não.

Pouco importa a geração ou classe social, ou mesmo as barreiras impostas pelo patriarcado, pelo machismo misógino, pelo racismo, pelo preconceito, pela discriminação ou pela miséria.

Claro, isso é próprio de mulheres dignas de nome, em qualquer quadrante do Planeta. Ocorre que aqui se trata de homenagear aquelas que brotaram, cresceram e frutificaram nas Minas e nas Gerais. Simplesmente porque é de lá que venho e como boa mineira me espalhei aos quatro ventos.

Sim, por que, já se cantou em prosa e verso, Minas são várias – e as mulheres de sua raiz também.

Ao longo da história, mulheres mineiras romperam obstáculos, quebraram regras, ultrapassaram fronteiras, recusaram padrões sociais, morais e religiosos – tão caros à chamada TFM – Tradicional Família Mineira; que também não é diferente dos enclaves conservadores Brasil afora.

Talvez, exatamente, por isso. Há um ditado das Gerais que diz: o que muito se espreme, escapole entre os dedos.

Engajadas ou musas, libertárias ou libertinas, independentes ou chefes de família, donas de casa ou intelectuais ou artistas, profissionais destacadas – sempre à revelia do patriarcado e do conservadorismo.

Mulheres do povo, que vendem o almoço para comprar a janta das crias; salve Carolina de Jesus e tantas outras Marias, Conceições, Luzias e Esperanças!

Cada uma com seu cada qual. Certo é que é possível percorrer o alfabeto de A a Z e de trás para frente. Longe de reunir todos os nomes, como no livro de José Saramago.

Listei até agora 42 mulheres, apenas duas vivas, por razões óbvias. Há muitas mais, e poderia citar dezenas, centenas, milhares talvez, só que a lista ficaria muito longa para uma publicação blogueira.

Isso para ficar apenas nas mais famosas ou de notório fazer, heroínas, sim senhora e sim senhor. E as minhas queridas encantadas, que, se não foram protagonistas na história, na luta pela emancipação das mulheres, são notáveis na arte da sobrevivência e da sustentação familiar, exemplos de vida, resiliência e solidariedade apesar de sua condição social.

Faz tempo venho tecendo esta postagem, com informações de fontes diversas, que, agregadas às minibios, talvez, quem sabe, possam vir a transformar-se em livro. Mais da metade está concluída. E se você tem nomes a acrescentar, deixe nos comentários.

A colcha de retalhos de mulheres e “mulheridades” ganha a cada ano mais um quadradinho: de seda ou de chita, lisas e de estampas multicores.

O termo aspeado é da grande Macaé Evaristo, educadora, ministra dos Direitos Humanos e da Cidadania do terceiro governo Lula. Foi vereadora por Belo Horizonte, deputada estadual licenciada. Mulher negra e periférica, que se fez com esforço e determinação.

Em uma fala sua no mês dedicado à mulher, ano passado, discorreu sobre a diversidade, a solidão e a invisibilidade das mulheres mineiras que não dispõem de oportunidades.

De qualquer forma, enquanto trabalho cada uma no espelho de suas trajetórias, quase na conclusão da minha meta, decidi começar simplificando.

Abro a lista com uma mulher que é um verdadeiro “adjetivo de Deus”: Adélia Prado (Divinópolis, 1935), escritora, maior poeta viva do Brasil, laureada com o Prêmio Camões 2025, premiação entregue pelos presidentes de Portugal e do Brasil, em fevereiro deste ano. Recebeu também o Jabuti de Personalidade Literária.

Nos faz orar declamando e nos faz rir da mais profunda filosofia, embora se alinhe às hostes conservadoras. A poesia e os textos de Adélia nos trazem a reflexão e a leveza das coisas simples, cotidianas, com a profundidade do espírito de quem crê e duvida.

Ou como definiu o presidente Lula na entrega do Prêmio Camões, a um dos cinco filhos da laureada: “A obra de Adélia é janela para o coração”.

Todavia, é preciso apresentá-la ao senhor anta que desgoverna Minas Gerais, censor de farol baixo, inexplicavelmente em segundo mandato. No início de 2023, presenteado com um livro da autora mais conhecida do estado, após entrevista em rádio de Divinópolis, a “capital” do Sudoeste mineiro, candidamente perguntou se ela era funcionária da emissora.

É de fazer corar os Anjos e chacoalhar o limbo.

Alice Tibiriçá (Ouro Preto,1886-1950), ativista social e política, precursora do combate à hanseníase como política de saúde pública. Primeira feminista a organizar a atividades do 8 de março. Foi perseguida e presa por suas atividades.

Alzira Reis (Minas Novas,1886-1970): Primeira mulher a estudar Medicina, o que fez na capital, a formar-se e a exercer a profissão. Isso, no tempo em que ver homem pelado, mesmo defunto, era pecado de indecência. Lutou pelo direito ao voto feminino. Constituiu família com um homem dezoito anos mais jovem.

Ângela Diniz (Curvelo, 1944 – Búzios-RJ,1976): Internacionalmente conhecida como a “Pantera de Minas”, era mulher de espírito livre. Executada a tiros pelo parceiro, Doca Street. Inspirou o movimento Quem Ama Não Mata, que ainda hoje dá nome a um coletivo de defesa da vida das mulheres em Belo Horizonte.

Áurea Eliza Valadão (Monte Belo, 1950 – Manaus, 1974): das fileiras do PCdoB, foi guerrilheira no Araguaia. Presa em 1974, morreu fuzilada no 1º Batalhão de Infantaria do Araguaia.

Bárbara Heliodora Guilhermina da Silveira (São João Del Rei 1759-1819): Poetisa, mineradora e ativista política, foi a primeira mulher brasileira a participar de um movimento político, a Inconfidência Mineira. Casou-se com o inconfidente Alvarenga Peixoto, que acabou preso e deportado para a África, onde veio a falecer.

Bárbara mudou-se para São Gonçalo do Sapucaí, onde assumiu os negócios da família: fazendas, lavras e escravizados. Lá perdeu também a filha e morreu de tuberculose.

(dona) Beija (Formiga, 1800 – Bagagem/Estrela do Sul, 1873 ): Ana Jacinta de São José é tida como a mulher mais famosa de Minas Gerais, personagem de série de TV. Criada em Araxá, onde manteve bordel de luxo, escolhia os homens com quem se deitava. Teve duas filhas, de pais diferentes.

Fez fortuna explorando diamantes, depois de migrar para Bagagem, hoje Estrela do Sul, na região do Alto Paranaíba, próximo a São Paulo. Ali se estabeleceu para criar suas filhas, investindo no garimpo.

Bete Jorge (Viçosa 1957) : Lavadeira, faxineira e garçonete na vila universitária da Universidade Federal de Viçosa, o atletismo a levou à São Silvestre. Aos 33 anos, migrou para o levantamento de peso, e tornou-se campeã sul-americana em 1992, em Santa Fé, Argentina. Classificou-se para a Olímpiada de Sidney, em 2000, a primeira a admitir mulheres na categoria.

Carlota Mello (Salinas,1914 – Belo Horizonte, 2020): Tornou-se uma das 73 enfermeiras brasileiras que serviram na Europa durante a Segunda Guerra Mundial (1939-1945). Solteira convicta, formou-se professora e depois cursou Enfermagem pela Cruz Vermelha.

Carolina Maria de Jesus (Sacramento, 1914 – 1977): Só frequentou a escola por dois anos, mas se tornou escritora conhecida no Brasil e no mundo. Mulher negra, periférica e mãe solteira teve a fome como companheira permanente, sua e das crias.

Catava papel, nas horas vagas escrevia. Publicou Quarto de Despejo, Casa de Alvenaria: diário de uma ex-favelada (1961), Pedaços da Fome e Provérbios (1963) e Diário de Bitita (1986). E Vera Eunice, a guardiã dos escritos da mãe, disse ao Ponte/2020, site alternativo, que há muito o que publicar ainda.

Chica da Silva, Francisca da Silva de Oliveira (Milho Verde/Serro de Minas 1732-Diamantina 1796): Escrava alforridada, viveu no Arraial do Tijuco, atual Diamantina, que então pertencia ao município do Serro, na segunda metade do século XVIII. Tornou-se uma das mulheres mais ricas do Brasil, integrando-se à elite colonial. Teve 13 filhos com João Fernandes, contratador imperial, nove mulheres e quatro homens. Tornou-se personagem de filme, incorporada por Zezé Mota, em trilha sonora composta por Jorge Ben Jor.

Clara Nunes (Caetanópolis, 1932 – Rio de Janeiro, 1983): Clara Francisca Gonçalves Pinheiro, cantora e compositora brasileira, considerada uma das maiores e melhores intérpretes do país. Pesquisadora da música popular brasileira, de seus ritmos e de seu folclore.

Orgulho de Caetanópolis de todos os tempos, em sua terra natal há um museu que preserva o acervo e o legado de Clara Nunes: o Instituto Cultural leva seu nome e desde 2005 se dedica apoiar a cultura brasileira em sua diversidade mestiça.

A Tal Mineira, que este blogue homenageia. Foi colega de fábrica, a Fiação e Tecidos Cedro Cachoeira, de minha tia caçula e da minha prima mais velha, antes de migrar para Belo Horizonte para tentar a carreira artística e depois para o Rio de Janeiro onde a consolidou.

Quando menina, e meu pai morreu, mamãe foi levada de volta a Caetanópolis, para a casa dos pais. Lá fui para a escola pela primeira vez, cantava em festas e era disputada para os papéis secundários das coroações de Nossa Senhora na Igreja Matriz.

As pessoas me chamavam de “Clarinha”, por conta da cotovia que já era sucesso no rádio na capital.

Conceição Gonçalves Coelho (Coqueiro-Jequitibá, 1896 – Belo Horizonte,1983): Mãe Ceição Analfabeta, sabia contar dinheiro, costurar sob medida, cozinhar como ninguém, manejar chicote e carabina com destreza. Minha avó materna fazia um bolinho de chuva inesquecível.

Conceição Gonçalves Coelho (Coqueiro-Jequitibá, 1896 – Belo Horizonte,1983): Mãe Ceição Analfabeta, sabia contar dinheiro, costurar sob medida, cozinhar como ninguém, manejar chicote e carabina com destreza. Minha avó materna fazia um bolinho de chuva inesquecível.

Casou-se com o primo João, também analfabeto, homem manso que ajudava a equalizar sua braveza. Primeiro criaram cinco irmãos, herdados com a morte das respectivas mães, ambas indígenas.

Pariu oito crias próprias, metade homens, metade mulheres; foi sua própria parteira, com ajuda do marido.

A prática doméstica tornou-se profissão, que levou vida afora, trazendo à luz descendência, vizinhança e que tais. Só parou quando migrou para São Paulo, no início dos anos 1960, acompanhando os filhos ainda solteiros.

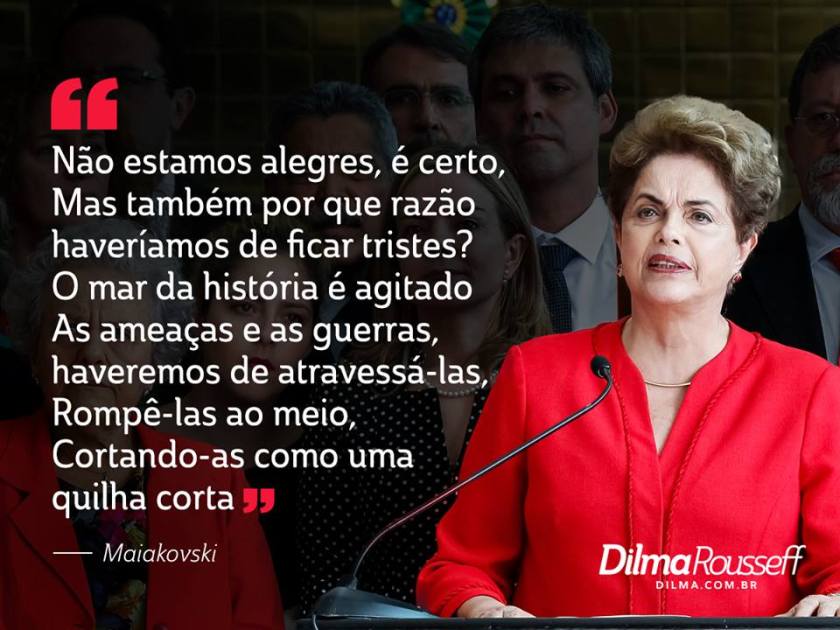

Dilma Vanna Rousseff (Belo Horizonte-1947): Primeira presidenta da República, eleita, reeleita e deposta em golpe jurídico-parlamentar-midiático vergonhoso. Ex-guerrilheira, presa política e torturada, sobrevivente da ditadura civil-militar de 1964.

Exemplo de firmeza, correção, altivez e dignidade. Enfrentou o machismo e a misoginia, até dentro do próprio PT, para se eleger, em 2010 e 2014, situação que vigorou durante os dois mandatos.

Dilma, indicada pelo presidente Lula, preside o BRICS em segunda gestão. O fôro de articulação dos países emergentes: Brasil, Rússia, Índia, China, inicialmente; em 2011 agregou a África do Sul e posteriormente mais seis membros: Arábia Saudita, Egito, Emirados Árabes, Etiópia, Indonésia, Irã.

Dirce da Conceição (Jequitibá, 1932 – Belo Horizonte, 2000): A demência, sabíamos, era irreversível, mas os sinais de lucidez surpreeendiam, vez por outra. Estávamos em sua pequena casa, ela aninhada em seu sofá predileto, quando me disse que lera o “Estação Ferrugem”, meu primeiro livro, pela terceira vez. E arrematou:

– Obrigada pela Anita. Não sabia que eu era tão sensacional.

Seus olhos brilhavam de felicidade, enquanto se permitia o autoelogio. Emocionada, devolvi:

– Sim, mãe, você é maravilhosa, imbatível. Por isso atribuí à sua personagem no enredo o nome da heroína Garibaldi, que você tanto admira. É uma homenagem à grande guerreira que você tem sido ao longo de sua vida.

Uma jornada de lutas, sofrimentos, privações, resistência, resiliência e solidariedade, apesar de. Uma vidinha mais ou menos, eu diria, mas sustentada com bravura até o último suspiro.

Impossível esquecer a cena da nossa visita à delegacia, onde meu pai estava detido por violência doméstica. Dona Dirce levou as crias para se despedirem do pai, pois decidira retornar à casa paterna, mais uma vez. Devia ser meados de 1958.

Ela própria o denunciara, pessoalmente, amparando a orelha esquerda, enxangue, com a fralda da filha recém-nascida, depois de mais uma briga transformada em sessão de pancadaria. E foram várias, ao longo dos seis anos que passou casada com o “eterno amor” de sua vida.

O delegado mandou buscá-lo na hora, ainda em roupas de trabalho. Era colchoeiro.

Dona Dirce foi, mas retornou poucos meses depois. Algo lhe dizia que precisava voltar. Em 19 de novembro daquele mesmo ano ficou viúva: tinha 26 anos recém-completados, quatro filhos, a mais velha, Euzinha, à beira dos 5 anos e a caçula com 7 meses.

O marido, o jovem meu pai, foi assassinado a tiros, por conta do seu apetite por mulheres alheias; tinha 28 anos. Seu algoz, o corneado, pegou seis meses de prisão, vencido o argumento da defesa de que matou “em legítima defesa da honra”.

Dona Dirce trabalhou feito uma moura para criar sua prole, porque a pensão de viúva, 75% do salário mínimo, então, nem de longe era o suficiente para o básico.

Seu contraponto era o nível de exigência para com as crias, naquilo que considerava essencial: estudo e lida doméstica, até a idade de ir para a batalha externa, 14 anos naquela época. O lema era: primeiro a obrigação, depois a devoção. Não havia acordo possível fora do bom desempenho escolar.

Ela própria não tivera oportunidade de ir além do Primário – o equivalente da época à primeira etapa do Fundamental. Concluiu a quarta série em curso noturno, quando Euzinha, a primogênita, tinha 17 anos e já era noiva.

O diploma veio com 10 com louvor, repetindo a nota que havia obtido em todas as promoções de ano dos 14 anos aos 16 anos, quando abandonou a escola por constrangimento com a aliança de noivado. Queria ser promotora, mas o curso de Direito ficou no sonho.

Ninguém da sua prole chegou perto da láurea, embora metade dela tenha se formado em universidade pública e a outra metade concluído o ensino médio. E como ela se orgulhava disso.

Ercília Gomes Coelho (Jequitibá, 1929 – São Paulo, 1980): Amor, a arte e a dor são os sentimentos que moveram a vida desta mineira, que se casou aos 20 anos, à revelia do racismo da família do amado e da sociedade em geral, que sempre cruzaria seu caminho até o fim de seus dias.

Ercília Gomes Coelho (Jequitibá, 1929 – São Paulo, 1980): Amor, a arte e a dor são os sentimentos que moveram a vida desta mineira, que se casou aos 20 anos, à revelia do racismo da família do amado e da sociedade em geral, que sempre cruzaria seu caminho até o fim de seus dias.

Pariu 11 filhos com o amor de sua vida, meu primeiro tio, Silvino Gonçalves Coelho: um ou uma a cada ano, como se fosse possível planejar naquele tempo. A primeira nasceu quando já criava um sobrinho órfão de mãe. A última se encantou na sequência da partida do pai, ambos em 1958.

Reza a lenda, negada com veemência pela filha mais velha, que o casal estava se amando quando o marido foi arrebatado pela dona morte. Feliz dele, se assim foi. Pobre dela que deve que conviver com essa lembrança pelo resto de seus dias: sobreviveria 20 anos mais.

Mergulhou na dor, mas não pôde manter-se submersa: tinha uma prole imensa para criar. Migrou para a capital, inventou atividades com suas habilidades culinárias, abriu pensão, frequentada por futuros famosos da cena musical mineira-nacional-internacional.

Seu terceiro filho era músico, tocava na noite belo-horizontina. Ela própria tocava violão, meu tio fabricava rabecas, além de ser sapateiro e soleiro. Cantava, “voz bonita, firme, afinada”, lembra a primeira das netas, e contava causos como ninguém.

A casa da tia Ercília era uma casa musical, farta e alegre – antes e, passado o luto extenso, depois da viuvez.

Em 1976, foi lembrada em verso da música Raça, de Milton Nascimento e Fernando Brant, canção incluída no disco Milton. A canção homenageia o povo brasileiro negro, fala de força e magia.

O próprio Bituca me contou quando nos encontramos para uma entrevista para a revista Manchete, em 1980 – que acabaria publicada na página central da Fatos e Fotos, ambas da finada Bloch Editores.

Euzinha perguntei se ele se lembrava do Celinho. O rosto dele se iluminou e conferiu, gesticulando como se tocasse o instrument: “Celinho, do piston?”. Confirmei e disse que era prima dele.

Então, Bituca perguntou se era eu “aquela lourinha”, marcando o tamanho da criança com a mão suspensa. Sim, era Euzinha mesmo, que não desgrudava deles – Bituca, meu primo e Wagner Tiso – nas tertúlias de fim de semana raros, quando não tinha show, em casa da minha tia.

E aí perguntou por onde andava o Celinho, pela “tia Ercília” (escrito com H na letra da música), e respondi que o primo estava no Rio, tocava à época, com o Ed Lincoln. Ficou deveras triste quando lhe disse que minha tia havia migrado para São Paulo, e se tornara estrela há dois anos.

Foi então que me falou da homenagem, cantarolando a estrofe: “Será que ela se reconheceu na música?” Certamente acolheu o espírito do tributo, mas a modéstia canceriana – era de 23 de junho – talvez, não lhe tenha permitido alardear.

Francisca Senhorinha Diniz (São João Del Rey, 1934-Rio de Janeiro, 1910): Professora, jornalista, mãe, esposa e, sobretudo, educadora: Editou, em 7 de setembro de 1873, o primeiro jornal escrito por uma e para mulheres. “O Sexo Feminino” trazia no cabeçalho a que vinha: “um semanário dedicado aos interesses da mulher”.

O título do jornal mudaria após a proclamação da República para: “O 15 de Novembro do Sexo Feminino”. O caráter feminista do periódico mereceu tese de mestrado em História Social na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP.

Senhorinha está inserida no grupo de 60 feministas que ajudaram a mudar o mundo.

Gerosina da Silva Pereira (São Pedro do Jequitinhonha/MG, 1918 – Lund/Suécia, 1978): operária têxtil e lutadora por uma sociedade comunista. Após golpe de 1964, ligou-se a uma organização de esquerda e foi presa pelo regime em fins de 1970.

Libertada, exilou-se no Chile até o o golpe contra Allende. Migrou para o Panamá e depois para a Suécia, onde presidiu o Comitê Brasileiro de Mulheres Democráticas. Fotos resgatadas pela Fundação Perseu Abramo, de autoria desconhecida, documentam seu velório.

Morreu no exílio, de câncer. Seu corpo foi cremado e as cinzas entregues a familiares no Brasil. Em Lund, a sala onde os exilados brasileiros se reuniam na ditadura recebeu o seu nome.

Gilse Consenza (Paraguaçu, 1943 – Belo Horizonte, 2017): Líder esdudantil, integrou a JEC – Juventude Estudantil Católica, braço da Ação Popular, absorvida pelo PCdoB durante a ditadura. Casou-se com Abel Rodrigues, também militante estudantil que conheceu na PUC, durante o curso de Serviço Social; tiveram duas filhas, sem deixar de lado a luta.

Presa e torturada, passou dois anos na cadeia, e sua primeira filha, Juliana, foi cuidada pela irmã Gilda, casada com o cartunista Henfil. Quando deixou a prisão voltou à clandestinidade e foi militar em São Paulo, onde se incorporou ao PCdoB, partido ao qual se integrou a Ação Popular. Lá nasceu Gilda, em homenagem à irmã.

Também passou pelo Ceará, e lá trabalhou na organização da juventude e do movimento sindical junto com op companheiro e outros militantes comunistas. Tornou a Belo Horizonte, onde presidiu o PCdoB e a UBM – União Brasileira de Mulheres.

A reicindiva de um câncer a levou para outro plano.

Helena Greco (Abaeté, 1916 – Beçlo Horizonte, 2011): Brava guerreira, ativista contra a Ditadura de 64, fundou o movimento Feminino pela Anistia e o Comitê Brasileiro de Anistia. Sua casa foi alvo de atentado a bomba. Nada a intimidava: denunciava a tortura e os torturadores, enfrentava a truculência policial e as bombas de gás lacrimogênio nas manifestações de rua.

Foi a primeira vereadora do PT eleita na capital mineira. Na Câmara Municipal, criou a Comissão de Direitos Humanos e participou ativamente do Grupo Tortura Nunca Mais. Teve atuação notável em defesa dos direitos das mulheres, das pessoas negras e das crianças.

Em 1991, entregou ao Conselho Regional de Medicina pedidos de investigação contra 12 médicos acusados de fornecer laudos falsificados de militantes mortos sob tortura, em 1970, legitimação indevida da versão do regime militar. Em sua homenagem, o antigo Elevado Castelo Branco, no Centro de Belo Horizonte, leva seu nome, desde 2014.

Henriqueta Lisboa (Lambari, 1901 – 1985, Belo Horizonte): Poetiza, ensaísta e tradutora, foi a primeira escritora a ser eleita para a Academia Mineira de Letras, em 1963. Ganhou o Prêmio Olavo Bilac de Poesia, da Academia Brasileira de Letras, em 1929, com seu segundo livro de poemas: “Eternecimento”, ilustração de Demétrio, impresso pela Empresa Ghráfica Editora, Rio de Janeiro, véspera do Natal de 1928, ela registra no exemplar e pdf disponível na internet.

Alinhou-se ao movimento modernista por incentivo de Mário de Andrade. Contou com a admiração do amigo e outros escritores e escritoras contemporâneos, dentre os quais Carlos Drummond de Andrade, Manuel Bandeira, Cecília Meireles e Gabriela Mistral.

Em 1984, foi homenageada com o Prêmio Machado de Assis, da Academia Brasileira de Letras, pelo conjunto de sua obra. Que bom que o tributo chegou em vida, ainda.

Hilda Maia Valentim (Belo Horizonte, 1930 – Buenos Aires, 2014 ?): Uma das mais célebres prostitutas brasileiras era ou se tornou mineira.

A literatura a pintou como oriunda da classe média alta. E fez dela mito, celebrado ou construído pela pena e pelo talento do jornalista-cronista Roberto Drummond: o romance “Hilda Furacão”, que virou minissérie de TV, com roteiro de Glória Perez.

Há quem duvide que a mulher que tocava fogo na zona boêmia de Belo Horizonte tenha realmente existido. E o autor do livro encantou-se sem revelar até onde a realidade, se havia, se cruzava com a ficção. Também se duvida que seja fato que Hilda teria morrido na capital argentina, para onde o romancista a teria migrado ao final do livro.

Um passarinho muito do bicudo soprou para o jornalista Ivan Drummond, de linhagem da elite jornalística mineira, querido parceiro de priscas eras. Repórter da área de esportes, resolveu ir atrás dessa história, segundo diz, a partir do sobrenome Valentim, que ela agregou quando se casou com o jogador Paulo Valentim, ex-Atlético Mineiro, o Galo.

Ivan confirma: Hilta Maia era real, e de fato morreu na Argentina, num asilo para pessoas debilitadas pela idade e por males de saúde. Partiu em 29 de dezembro de 2014, um dia antes de completar 84 anos.

Outra lenda do boato que alimentou Hilda Furacão, segundo o próprio criador do romance, é que ela seria oriunda da classe alta e apesar disso decidira ser prostituta. Sua origem é humilde e nessas coincidências da vida, a prostituta mineira mais famosa de todos os tempos era pernambucana, do Recife, minha gente.

Então, décadas antes de Euzinha que só não fiz na vida rodar bolsinha para sobreviver, Hilda Maia Furacão tornou-se mineiribucana ou pernambucaneira. Só que no sentido inverso. Já pensaste como o mundo gira como se fora biruta!?

Iracema Tavares Dias (1912-2010): Fez história como a primeira mulher na América Latina a ser nomeada promotora de Justiça; deu-se em 23 de maio de 1935, na Comarca de Guaranésia, no Sul de Minas, sua terra natal.

A advogada mineira nasceu em família abastada, o avô fundou a cidade, e pode desde cedo dedicar-se à leitura. Já em tenra idade brincava de discursar pela casa. Muito à frente do seu tempo, Iracema se dedicou à área de menores, e transformou sua casa numa numa extensão do gabinete, onde atendia as famílias carentes e suas crias.

Viúva, em 1951 mudou-se para a capital, promovida à terceira estância. Em 1956 tornou-se a primeira curadora de menores do estado, função que exerceu até 1967, quando se aposentou.

Janete Clair (Conquista, 1925 – Rio de Janeiro, 1983): O nome de registro era Jenete Stocco Emmer. Escritora, autora de um romance “Nenê Bonet”, assinou dezenas de folhetins de sucesso para rádio e TV; só na TV Globo foram 18 telenovelas. Casada com Dias Gomes, também escritor e autor de sucesso na TV, foi vencida pelo câncer colo-retal.

Laudelina de Campos Melo (Poços de Caldas, 1904 – Campinas, 1991): Lutadora pela causa das mulheres e das empregadas domésticas. Fundou o primeiro sindicato da categoria, a partir de associação criada em 1936, em Santos, para lutar contra o preconceito racial e o assédio sexual das trabalhadoras da área.

Só a Constituição de 1988, porém, concretizaria a luta pelo direito à sindicalização das domésticas.

Nasceu em 12 de outubro de 1904, menos de 20 anos após a abolição da escravatura no Brasil, em 1888. Começou a trabalhar aos 7 anos de idade, abandonou a escola para cuidar dos irmãos enquanto a mãe trabalhava.

Aos 16 anos, passou a atuar na FNB – Frente Negra Brasileira. Filiou-se ao PCB. Atuou como trabalhadora doméstica até meados de 1950, quando já morava em Campinas, onde faleceu.

Lélia Gonzalez (BH 1935-1994 RJ), escritora, filósofa e antropóloga, radicada no Rio: foi pioneira nos estudos sobre cultura negra no Brasil. Fundou o Instituto de Cultura Negra do Rio de Janeiro, o Movimento Negro Unificado, em São Paulo/1978, e o Olodum. Filósofa, professora e escritora, graduou-se também em História e Geografia

Babá e empregada doméstica na infância e juventude, situação comum às meninas pobres, sobretudo as negras, escreveu e publicou “Lugar de Negro”, em coautoria com Carlos Hasenbalg, e Festas Populares do Brasil (1987).

É autora, também, de vários artigos sobre a condição da mulher negra e os males do racismo, a começar pela linguagem acadêmica que dificulta do acesso da população pouco letrada. Muitas vezes, usava o que definia como “pretoguês” em seus textos, para facilitar o entendimento.

Importante destacar que o manifesto de lançamento do hoje MNU denunciava a falácia do mito da democracia racial, reivindicava o fim da violência e da discriminação sofrida pelos negros, cotidianamente; exigia, também, políticas públicas em benefício da comunidade afro-brasileira.

Questionava, ainda, a repetição das práticas sexistas “dos companheiros do movimento”, que silenciavam a voz das mulheres negras. Corajosamente, apontou o dedo para “cosmovisão eurocêntrica e o neocolonialismo” das ativistas feministas brancas que impediam o debate e o enfrentamento da exclusão e subalternidade impostas às mulheres afro-brasileiras.

Trinta anos após a sua morte, Lélia Gonzalez foi homenageada em sua terra natal com uma escultura no Parque Municipal Américo Renée Gianetti, em frente ao Teatro Francisco Nunes, lado a lado com a também escritora negra Carolina Maria de Jesus. Integram o Circuito Literário da capital mineira. Obras em tamanho real, criadas pelo escultor Leo Santana.

Leontina Gonçalves Coelho (Jequitibá 1922 – BH 2012) : Filha de lavradores, casou-se aos 16 anos com um homem do mesmo nível, negro, com quem teve seis filhos. Viúva com o caçula ainda bebê, dedicou-se a lavar roupas como forma de garantir o sustento da família. Encarou preconceitos de toda sorte, mas não se dobrou.

Todas as suas filhas trabalharam como domésticas e como operárias têxteis antes de se graduarem. Todos os filhos começaram a trabalhar no início da adolescência. Um casal da prole cursou universidade federal. O caçula chegou a delegado da Polícia Federal.

Todos e todas se desenvolveram profissionalmente, adquirindo teto para mãe e para si. Menos um, que pariu na viuvez, e por isso foi condenada ao silêncio pelo conservadorismo hipócrita familiar; e outro, assassinado antes dos 20 anos, sem que se descobrisse motivo nem autor.

Enérgica e divertida, era extremamente carinhosa, sobretudo com as crianças. Solidária, mesmo na dificuldade procurava ajudar a quem podia menos do que ela. Um traço que levou vida afora.

Passou os últimos oito anos de vida na cama, sob cuidados intensos, sobretudo da filha primogênita, que lidera no tempo o time das mulheres e dos homens.

Lygia Clark, artista plástica (Belo Horizonte 1920 – Rio de Janeiro 1988): pintora e escultora contemporânea, nasceu Pimentel Lins, e adotou o sobrenome de casada como nome artístico. Apesar de, já consagrada internacionalmente, definir-se como “não artista”.

Estudou com Burle Mark, Fernando Léger, Arpad Szenes e Isac Dobrinsky. Viveu e Paris nos anos 1950/52 e 1970/76; nesse último período lecionou na Faculté d´Arts Plastiques St. Charles, na Sorbonne.

É uma das fundadoras do Grupo Neoconcreto e participou de sua primeira exposição, em 1959. Integrou o Grupo Frente, liderado por Ivan Serpa, e lecionou artes plásticas no Instituto Nacional de Educação dos Surdos. Gradualmente, trocou a pintura pela experiência com objetos tridimensionais.

A partir de meados dos anos 70, organizou uma série de exposições, cursos e palestras mundo afora sobre as artes plásticas e sua função terapêutica na mente e no corpo das pessoas. A experiência sensorial levou-a, ao fim da vida, a considerar seu trabalho mais próximo da psicanálise do que da arte. Sua obra ganhou reconhecimento internacional nos anos 1980, com retrospectivas em diversas capitais em todo o mundo.

Lucília Rosa Vermelha (Uberaba 1913-2011): “Comunista convicta”, vereadora, costureira, professora, faxineira, doméstica e cozinheira “de mão cheia”. Foi uma das 17 primeiras vereadoras eleitas em Minas Gerais – de Campo Florido, pelo PSD, pois em 1947 o PCB estava cassado.

Lucília Rosa, vermelha, foi presa, torturada por conta de seu credo político, ao qual se filiou aos 18 anos, tornando-se “Lucrécia”. O Capital era sua bíblia.

Libertária, casou-se por contrato com um homem casado, gerou dois frutos e ligou as trompas, enfrentando todos os preconceitos. Filha de anarquista, não foi batizada na igreja. Nunca pintou as unhas e nem se maquiou. Namorou muitos: dois primos a pediram em casamento. Foi costureira de vestido de noiva.

Ateia desde criancinha. Espiritualista aos 90 anos: “Há algo mais. Eu não acredito em Deus, mas alguns amigos acreditam e eu acredito neles”.

Manteve-se revolucionária até o último suspiro, em 04 de março de 2011, aos 98 anos, completados em agosto do ano anterior. Não conseguiu esperar a homenagem pela Comissão Nacional de Anistia do Ministério da Justiça, prevista para o final do mês.

Deixou 13 netos e dois filhos. Sua vida está registrada no livro Lucília Rosa Vermelha, do jornalista Luiz Alberto Molinar, em parceria com a historiadora Luciana Maluf Vilela, também de Uberaba, no Triângulo Mineiro.

Maria Angélica Teixeira Coutinho (Salinas, 1920-1998 Belo Horizonte): Filha mãe e pai analfabetos, ele garimpeiro andejo, era mulher pouco letrada, mas com muitos dotes pessoais, embora de condição modesta.

Corajosa, se casou com homem 30 anos mais velho, viúvo, pai de 9 herdeiros. Teve com ele e criou uma filha e cinco filhos, que lhe deram sete netas, oito netos, cinco bisnetos e uma bisneta. Não viveu para conhecer toda a descendência.

Ao se mudar para Belo Horizonte, com marido e filhos, carregou consigo mãe, irmãs e irmãos. Interessatante que, no início do século 20, Angélica pertencia a uma família sem preconceitos. Embora fossem de pele clara, e talvez por isso, fossem alvo de discriminação ampla, geral e irrestrita, toda vida.

Ela se casou com um velho, sua irmã Olívia com um preto, Luzia com um indígena, o irmão Alcebíades com uma idígena, em cruzamento intra-familiar; e o irmão Ademar com uma mulher de origem cigana.

Maria Auxiliadora Barcelos (Antônio Dias 1945 – 1976 Berlim Ocidental): Guerrilheira da VAR-Palmares, foi presa em 1969 e bárbaramente torturada. Trocada pelo embaixador suiço, em 1971, exilou-se no Chile e de lá foi para a Alemanha, onde passou a viver sobre pressão da imigração quando seu passaporte chileno venceu.

Suicidou-se jogando-se em frente a um vagão de trem na estação Neu-Westend do Metrô de Berlim, em Charlottenburg.

Maria Dora Fonseca ( Carioca/Pará de Minas, 1953 – Belo Horizonte, 2001): Mulher à frente do seu tempo, desconhecia preconceitos. Escolheu viver intensamente, a despeito de sua vida simples. Trocou o diploma do Magistério pelo ofício de costureira, o que praticou com maestria, desde tenra idade.

Levou a vida, breve, a trabalhar, criar sua prole – teve três filhos – e a apaixonar-se, quase sempre por rapazes bem mais jovens do que ela. Inclusive o último marido, pai de seu caçula, e grande amor de sua vida. Ele a deixou para viver sua verdadeira natureza.

Dora é a personagem central do romance ‘O Livro de Dora e suas Irmãs – de afetos, fantasias, dores e silêncios”, Comunicação de Fato Editora, 2024, desta escriba.

Maria da Glória Ribeiro (Jequitibá, 1936 – Sete Lagoas, 2023): Enquanto Euzinha flanar por aqui, hei de me lembrar da minha tia caçula com seu jeito peculiar de ser: espalhafatosamente feliz, quando de bem com a vida; extremamente ranzinza, quando se sentia injustiçada ou pisavam nos seus calos. Mas quem não é!?

Maria da Glória jamais coube na gaiola que tentaram lhe encerrar uma vida inteira. E reagia ao seu modo: com seu canto álacre, em dias de sol, sempre piando alto, espalhando alpiste ao sabor do vento, jogando água fora da gamela.

Casou-se aos 17 anos com o Quiqui, apenas dois anos mais velho. Duas crianças brincando de casinha, e Euzinha fui a bonequinha recém-nascida a enfeitar seus dias de lua-de-mel, na falta da viagem que não cabia no bolso de ninguém da família.

Em 30 anos de casamento, pariu nove crias, descontados os abortos, que foram cinco, e os netos que ajudou a criar. E sua casa estava sempre lotada de sobrinhos e sobrinhas, noras e genros, num alarido bem a seu gosto.

Tinha alma de artista: bordava com primor o ponto de cruz e costurava com a delicadeza e o zelo de fadas. Um desperdício não ter podido estudar.

Maria Eugênia Celso (São João Del Rey 1988-1963 Rio de Janeiro): Feminista e ativista social, jornalista e poetisa, tinha origem nobre, o que não a impediu de atuar firmemente pelo que acreditava.

Maria José Haueisen (Teófilo Otoni, 1930 – Belo Horizonte, 2018: Professora, cientista social e pedagoga, sindicalista, foi desde jovem ativista política pelos direitos humanos. Deputada estadual por cinco legislaturas, elegeu-se deputada federal por Minas Gerais.

Fundadora do PT municipal e estadual, presidiu o partido em Teófilo Otoni. Governou sua cidade natal por dois mandatos, destacando-se em todos os cargos exercidos pela firmeza ética, integridade, olhar e ações voltados para a população mais pobre.

Maria Lacerda de Moura (Manhuaçu 1887- 1945 Rio de Janeiro): Professora, escritora, feminista, anarquista e pacifista, cresceu em Barbacena. Escreveu vários livros sobre mulheres, sempre em tom anticlerical. Fez parceria com Bertha Lutz nas atividades feministas.

Marília de Dirceu (Vila Rica, 1767 – Ouro Preto/Capital da Província, 1853): Maria Doroteia Joaquina de Seixas tinha 16 anos quando conheceu o português Tomás Antônio Gonzaga, um amor proibido, em princípio, pelos pais da donzela. Ficaria noiva dele ao completar 18 anos, mas no dia marcado ele foi preso como participante da Inconfidência Mineira, delatado por Joaquim Silvério dos Reis.

Teria sido Doroteia a influenciar Gonzaga a se ligar ao o movimento contra a Coroa Portuguesa.

Levado para o Rio de Janeiro, trocavam correspondência sob os pseudômios de Dirceu e Marília. Deportado para a África, o poeta se casou com a filha de um negociante de escravos e por lá morreu aos 65 anos de idade.

A musa esperaria por ele até o fim de seus dias, 20 anos depois, sem saber que havia sido abandonada pelo amado ou que o poeta era finado. Doroteia tinha, então, 85 anos.

Mietta Santigago (Varginha, 1903 – Rio de Janeiro, 1995) – Maria Ernestina Carneiro Santiago Manso Pereira, tornou-se figura pública como Mietta Santiago. Escritora, poeta, advogada criminalista e sufragista lutou pelo direito ao voto das mulheres brasileiras. Foi uma das primeiras mulheres do país a exercer plenamente seus direitos políticos.

Sobre ela e a propósito, o poeta Carlos Drummond de Andrade escreveun – aqui no blogue:

“MIETTA SANTIAGO/ loura poeta bacharel/ Conquista, por sentença de Juiz,/ direito de votar e ser votada/ para vereador, deputado, senador,/ e até Presidente da República,/ Mulher votando?/ Mulher, quem sabe, Chefe da Nação?/ O escândalo abafa a Mantiqueira,/ faz tremerem os trilhos da Central/ e acende no Bairro dos Funcionários,/ melhor: na cidade inteira funcionária,/ a suspeita de que Minas endoidece,/ já endoideceu: o mundo acaba.” (Carlos Drummond de Andrade)

Sinhá Olímpia (Santa Rita Durão,1889 – Ouro Preto, 1976): Flanava pelas ruas de Ouro Preto a declamar poemas e contar histórias, em troca de algum dinheiro e um trago da boa e velha pinga. Padecia do mal de amor proibido. Filha de pai rico, teria se apaixonado por um farmacêutico pobre, e foi impedida pela família. O rapaz morreu de tristeza e ela perdeu o juízo.

Vestia-se como uma dama colonial do teatro mambembe, onde o exagero fazia o estilo e causava admiração. Rita Lee a considerou a primeira hippie do Brasil. Carlos Drummond de Andrade lhe dedicou versos e Milton Nascimento uma canção.

Raimunda Gonçalves Ramos (Inhaúma, 1916 – Belo Horizonte, 1997): Quando jovem, minha tia paterna, costumava dormir pronta para a festa para driblar o rigor paterno; quando a casa adormecia, ela abria a janela, daquelas de madeira com taramela, e saltava para a noite.

Ficou noiva cinco vezes e morreu solteira. O último namorado era 21 anos mais moço, relação que durou 11 anos, mantendo-se mesmo após o casamento do rapaz. Quando o primeiro filho dele beirava a adolescência, ela terminou a relação, e fechou-se para o amor.

Não teve filhos, mas tornou-se guardiã das crias que o irmão caçula, meu pai, deixou orfãs. Quando vivo, mais de uma vez encarou-o no braço, para barrar sua valentia contra a cunhada, a quem foi solidária até o último de seus dias.

Uma curiosidade numérica: nasceu a 12 de fevereiro e faleceu a 02 de dezembro, vítima de AVC irrecuperável.

Silvéria Fonseca (Nova Serrana, 1954 – Belo Horizonte, 2014): Maria era seu primeiro nome, mas creio que apenas a mãe a chamava pelo nome composto. Minha caçula da época sempre a tratou como “tia Silvéria”, e nós as amigas-irmãs e todo o meio jornalístico, como Xuxu.

O apelido deriva de seu jeito de falar português com biquinho, quando retornou da Europa, onde viveu por 10 anos, oito dos quais em Paris. E era com o epíteto que chamava os garçons nos bares da vida em que éramos frequentes: “Xuxuuuu, s’il vous plaît, por favor…!”

Xuxu era jornalista, pós-graduada em Literatura pela Sorbonne, França. Lá, desenvolveu suas habilidades artísticas, com a técnica do crayon e pastel oleoso. Tenho um quadro dela na minha sala. Era fluente em francês e arranhava o italiano, pois viveu dois anos em Turim. De volta ao Brasil, também cursou estilismo.

Solteira convicta, divertida, crítica e sincerona, tinha a liberdade como seu lema de vida, e isso incluía não casar-se nem parir.

Dona Tiburtina (Itamarandiba, 1873 – Montes Claros: Atribui-se a Tiburtina de Andrade Alves, filha de coronéis, o comando do levante contra o governo, e contra os coronéis, aproveitando-se da visita do então vice-presidente Francisco de Mello Viana a Montes Claros. O tiroreito deixou seis vítimas fatais, além de ter ferido João Alves, marido de Tiburtina.

A imprensa atribuiu à dama burguesa, cujas ações políticas e sociais de independência feriam os padrões da época, a responsabilidade pelo tiroteio, acusando-a de ter “armado a tocaia”. O boato correu o país e o casal Tiburtina-João Alves, filiado à Aliança Liberal, que acabaria comandando a política em Montes Claros por décadas, tornou-se assunto nacional.

Toda essa história está preservada no Departamento de Documentação da Universidade Estadual de Montes Claros.

E dona Tiburtina virou tese de mestrado da professora Fátima Nascimento e do professor Donizete Lima Nascimento por ocasião dos 80 anos da passagem dela para o etéreo. E sua influência política, 1935-1955, é objeto de projeto de estudo da Unimontes, via Resolução 167/2010.

Vitalina Gonçalves Coelho (Jequitibá, 1920 – Osasco-SP, 2010): O nome dela traduz a vitalidade que imperou em sua vida. Casou-se aos 16 anos com um homem duas décadas mais velho, teve com ele nove crias, todos paridos em casa, com auxílio da mãe parteira. Viu nascer dezenas de netas e netos em mais de 60 anos de vida em comum.

Era espivitada minha tia mais velha, sagitariana da gota. Viveu como Sol, distribuindo e contagiando energia, até que a luz cegou seus olhos e noite se fez em seu outrora fulgurante coração.

Chorou a morte do marido, de duas filhas, do pai, da mãe, de quatro irmãos e uma irmã – a que me gerou. Viveu 90 anos.

A maior parte da vida transcorreu em Pindaíbas, distrito de Jequitibá, sertão-cerrado mineiro. Em meados dos anos 60, ela e Geraldino, seu parceiro de toda vida, acharam que era hora de buscar rumo. Venderam a pequena propriedade na roça e foram com sua tropa para São Paulo. Sem escala em Beagá, onde nunca haviam botado os pés.

Compraram um lote e construíram uma casa simples, mas confortável, grande o bastante para acolher a ninhada e hospedar familiares visitantes. Lá, terminaram de criar a prole e passaram a colher descendência até o fim de seus dias.

Walquíria Afonso Costa (Uberaba, 1947- Araguaia, 1974: É uma das 436 pessoas opositoras do regime que se instalou por 21 anos no Brasil. Walquíria e o marido estavam no Araguaia, vivos até 25 de dezembro de 1973, quando o Exército brasileiro fez uma operação de caça à guerrilha.

Há relatos de que ela teria sido morta por estrangulamento, depois de ter sido torturada extremamente. Professora e estudante, foi ativista e líder estudantil. Filiou-se ao PCdoB e abandou a Universidade. Ela e o marido, Idalísio Soares Aranha Filho/Aparício pertenciam ao destamento B da Guerrilha do Araguaia.

Walquíria foi a última guerrilheira vítima de desaparecimento.

Zuzu Angel (Curvelo, 1921 – Rio de Janeiro, 1976): Zuleika de Souza Netto já era estilista conhecida quando seu filho Stuart Angel, estudante de economia, e ativista do MR8, uma das organizações de esquerda que combatiam a ditadura, foi preso, barbaramente torturado e assassinado pela repressão.

O corpo de Stuart jamais foi encontrado e a mãe usou sua arte inovadora para botar a boca no trombone, inclusive no exterior, exigindo do governo ditatorial o corpo do rapaz. Em 1976 seu carro foi albarroado na saída do túnel que liga a Lagoa à Barra da Tijuca, e ela despencou para a estrada de baixo, morrendo na hora.

Anos depois, em depoimento à Comissão Nacional da Verdade, um ex-agente-chefe da repressão no Espírito Santo confirmou a ação do regime no acidente que matou Zuzu Angel.

Sua filha Hildegard Angel, jornalista e blogueira, obteve por ordem judicial o registro do óbido da mãe e do irmão. A causa:

“Morte não natural, violenta, causada pelo Estado brasileiro, no contexto da perseguição sistêmica e generalizada à população identificada como opositora política ao regime ditatorial de 1964 a 1985!”

*******

Fontes: Wikipédia, Governo de Minas: SRE Educação, Recanto das Letras, Literafro/Letras/ UFMG/gov.br, Infoescola, Portal Montes Claros.MG.gov.br, Unimontes, Comissão Nacional da Verdade – Memórias reveladas, A Ponte, Revista Subjetiva, Tortura Nunca Mais-RJ.Org,. PCdoB-Fundação Maurício Grabois, Aventuras na História.com

*******

Postagem revista e editada em 12/05/2025, às 21h58: correções e acréscimo de informações no perfil de Hilda Furacão.

Eu adoro ler o que você escreve com tanta ternura, generosidade, gentileza e delicadeza.

Agradeco muito.

Abraço grande e fraterno

Obrigada pela presença constante e generosidade, Gustavo. Abraço.

delightful! Self-Driving Buses Hit the Roads in Major Cities 2025 precious